por

Manuel S. Fonseca

Expresso 13-04-1991

Coisas boas em jornais

The Pleasure Dome: Colectânea de críticas de cinema de Graham Greene,1935-1940.

FUGIR, escreveu ele. Graham

Greene fugia muito. Cada fuga, hora e meia, e o abrigo era sempre o mesmo.

Mansão de prazer, chamava-lhe; todos os cinemas de Londres, acrescentamos nós.

Em quatro anos e meio, entre 1935 e 1940, ficaram registadas cerca de 400 fugas.

O «registo» é,

preferencialmente, o «The Spectator», a revista onde Graham Greene publicou as

recensões desses filmes para onde fugia dos tormentos infernais por que passava

quando tinha que dar vida ao personagem secundário de um romance, ou quando

queria chegar à boa construção de um capítulo. Era, como escreveu no prefácio de

Pleasure Dome, livro que reúne esses

seus textos, «a fuga por hora e meia à melancolia

que inexoravelmente tomba à volta do romancista quando ele viveu meses demais

no seu mundo privado».

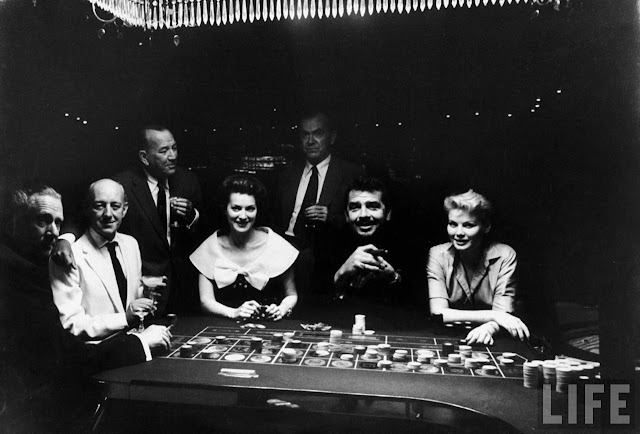

A Revolução Cubana tinha começado em Janeiro de 1959. A foto é de Abril e alguns casinos ainda funcionavam. Em pé, Noel Coward e Graham Greene. Sentados da esquerda para a direita: Carol Reed, Alec Guinness, Maureen O'Hara, Ernie Kovacs e Jo Morrow. Foto de Peter Stackpole em Havana, Cuba, 1959, durante as filmagens de O Nosso Homem em Havana (Our Man in Havana, 1959) de Carol Reed.

Graham Greene

descobriu-se crítico de cinema quase por acaso. «Depois do perigoso terceiro Martini», se quisermos acreditar na

sua versão. Nessa altura, Greene achou-se capaz de preencher o que considerava

uma lacuna do «Spectator», a falta de tratamento do cinema.

Mas Greene já tinha culpas anteriores no cartório. Em Oxford, constituíra-se crítico de cinema do «Oxford Outlook», uma revista literária de que ele mesmo era o editor. A essa conspícua actividade deve somar-se a sua veneração por uma publicação tão elitista quanto fascinante, a saber, a revista «Close Up», que Kenneth Macpherson editava a partir do seu «château» na Suíça. (Dessa revista rara, a Cinemateca possui uma colecção preciosa na sua Biblioteca; e de Kenneth Macpherson foi já exibido, também na Cinemateca, Borderline, um filme singular na sua relação com as vanguardas artísticas do final dos anos 20). Era exactamente aos anos 20 que Greene devia a formação do seu gosto cinematográfico. Não admira, por isso, que os seus textos tenham começado por reflectir um vincado preconceito contra a utilização do som, a que sucedeu, mais tarde, o preconceito contra a cor — esta mesma «reacção humanista», à introdução de novas tecnologias no campo artístico, pode hoje observar-se nas terríveis batalhas contra o audiovisual propostas pelas Vestais de um pretenso cinema puro. |

Graham Greene conversando com Alec Guinness em plena Revolução Cubana que tinha começado em Janeiro de 1959. Foto de Peter Stackpole em Havana, Cuba, Abril, 1959, durante as filmagens de O Nosso Homem em Havana (Our Man in Havana, 1959) de Carol Reed.

Da actividade crítica

de Graham Greene o que apetece guardar, antes de mais, é a sua feroz ironia —

que lhe valeria, de resto, pesada pena fiduciária no «caso Shirley Temple», que

adiante se relata. Digna de registo é, também, a tendência para as digressões

na primeira pessoa, digressões que, por vezes, ganhavam um carácter autónomo

relativamente ao filme comentado. Uma das mais saborosas, por se ligar às convicções

religiosas de Greene, talvez seja a que subscreveu na crítica a The Garden of Allah, filme em que o

renegado monge trapista que é Charles Boyer renúncia ao amor de Marlene Dietrich

para regressar ao mosteiro.

A cena de despedida suscitou-lhe

este comentário: «Alas! minha pobre

Igreja, tão pitoresca, tão nobre, tão sobre-humanamente piedosa, tão

intensamente dramática. De facto, prefiro a versão do ‘News Statesman', padres mesquinhos a contar pesetas pelos

dedos, em cafés encardidos, antes da acção de graças».

Da sua feroz ironia, o melhor

testemunho é o caso Shirley Temple. Em Agosto de 1936, Greene, comentando Captain January, de David Butler, espetara

a primeira farpa. Primeiro começava por reconhecer à pequenina menina-prodígio um

imenso vigor e segurança, tanto na representação como na dança. Acrescentava a

seguir que, no entanto, a «sua popularidade

parecia residir numa coqueterie tão madura como a de Claudette Colbert e num corpo,

peculiarmente precoce, tão voluptuoso nas suas calças de flanela cinzenta como

o de Marlene Dietrich». Um ano depois, e desta vez na revista «Night and

Day», Greene escreveu sobre Wee Willie Winkie,

um filme de Ford protagonizado pela mesma Shirley. Semeou ventos e colheu a

tempestade que uma legião de advogados, da 20th Century Fox e da própria Shirley

Temple, lhe fizeram cair em cima. Na opinião dos juízes que julgaram o caso, a crítica

de Greene era «um dos mais horrendos libelos

que alguém poderia imaginar». Por causa dessa «beastly publication» (a opinião é ainda dos juízes e dá em

português a colorida expressão «texto animalesco»), Greene e a «Night and Day»

tiveram que pagar pesadas multas à companhia e à actriz. O texto foi interdito

e, por essa razão, não consta da recolha das críticas do escritor, nem pode ser

citado na Imprensa inglesa.

Graham Greene engraxando os sapatos em Havana, no inicio da revolução cubana. Foto de Peter Stackpole em Havana, Cuba, Abril, 1959, durante as filmagens de O Nosso Homem em Havana (Our Man in Havana, 1959) de Carol Reed.

Graham Greene engraxando os sapatos em Havana, no inicio da revolução cubana. Foto de Peter Stackpole em Havana, Cuba, Abril, 1959, durante as filmagens de O Nosso Homem em Havana (Our Man in Havana, 1959) de Carol Reed.

Do conjunto das

críticas que publicou entre 1935 e 1940, podem compulsar-se algumas ideias

recorrentes sobre o que Greene entendia dever ser o cinema. E, segundo ele,

devia antes de mais ser uma arte de massas, dando às pessoas o mesmo que o teatro

isabelino lhes dera no passado, «as

tragédias violentas e universais que elas compreendem».

Defensor de um «cinema poético»,

Greene sempre entendeu o realismo como premissa indispensável desse cinema. Na crítica

aos Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, pode inferir-se claramente o alcance

que atribuía aos conceitos de «poesia» e de «realidade»: «Chaplin tem, como Conrad, algumas `pequeninas ideias simples' que

podem ser expressas pelos mesmos termos — coragem, lealdade, trabalho — contra

o mesmo fundo niilista de sofrimento sem finalidade. `Mistah Kurtz — he dead'. Essas

ideias não são suficientes para um reformador, mas provaram ser amplamente

suficientes para um artista».

Raramente reconheceu a Hollywood

aquilo que reconheceu a Chaplin, quase sempre se queixando que o cinema

americano tinha tendência para envolver a realidade em celofane, sem esse

«sentido adulto» da arte que dizia entrever na Kermesse Héroique do francês Jacques Feyder. Mesmo assim, soube pôr

em evidência as qualidades de John Ford (chamando-lhe «um dos melhores realizadores deste tempo», logo que viu Stagecoach e Young Mr. Lincoln), de Frank Capra (não sem separar o trigo de Mr. Deeds Goes to Town e Mr. Smith Goes to Washington do joio

que o desiludia em Lost Horizon). Como

soube ver e sublinhar que alguns dos génios alemães, convidados para Hollywood nos

anos 30, tinham afinal beneficiado com as condições que os grandes estúdios

colocaram à sua disposição, caso de Ernst Lubitsch e de Fritz Lang, cujo Fury saudou, em 1936, afirmando ser «o único filme ao qual quereria associar o

epíteto `grande'».

Entre os seus ódios de

estimação conta-se grande parte dos filmes ingleses de Hitchcock — exactamente

por causa do seu «inadequado sentido da realidade».

Foi, aliás, o seu ataque sistemático a algum cinema inglês, e em particular às

produções de Alexander Korda, que esteve na origem da sua passagem de crítico a

argumentista. Korda, intrigado com as cerradas críticas, quase sempre insistindo

nas fraquezas de construção das personagens ou do argumento, acabou por convidá-lo

a fazer o que ele dizia que os outros não faziam. No balanço que fez da sua actividade

como crítico cinematográfico, Greene confessou que um dos seus poucos motivos

de arrependimento era, justamente, o de não ter considerado, por desconhecimento,

quanto é que um realizador e um argumentista podem sofrer nas mãos de um produtor.

Mas essa é já uma outra história, a das suas relações menos pacíficas e às vezes

tumultuosas com os produtores.

Apesar de mais importante

no corpo da sua obra, talvez a actividade de argumentista nunca lhe tenha

provocado uma declaração tão nostálgica como esta, que a sua memória de

espectador e crítico lhe ditou: «Chorei

pelos filmes mudos quando os sonoros apareceram e chorei pelo preto e branco quando

o Technicolor veio lavar os ecrãs. Hoje, vendo o último filme sério e socialmente

consistente de Monsieur Godard, tenho saudades desses desaparecidos anos 30,

tenho saudades de Cecil B. De Mille e dos seus Cruzados, tenho saudades dos

dias em que quase tudo podia acontecer».

Manuel S. Fonseca

Expresso 13-04-1991

1904 — Nasce em

Berkhamsted. O seu pai dirige a escola local, e Graham passa a infância e parte

da adolescência a sofrer as consequências disso: lealdade dividida entre os

colegas e o pai, depressões muito fortes, tentativas de suicídio, psicanálise com

certo êxito.

1922 — Inicia estudos

universitários (História Moderna) em Oxford. Ainda durante o curso, dirigirá o

periódico estudantil «Oxford Outlook» e começará igualmente a trabalhar em jornais

civis.

1923 — Inscreve-se no

Partido Comunista inglês durante cerca de três semanas. Explicaria mais tarde

porquê esse acto: havia a esperança de ganhar uma viagem à Rússia. Uma

explicação que é quase impossível não aceitar, conhecendo-se a vocação viajante

de Graham. Muito mais tarde, porém, essa remota filiação vermelha impedi-lo-á

de entrar nos EUA.

1925 — Fim dos estudos.

Publica Babbling April, um livro de

poesia.

1926 — Por influência

da futura mulher, converte-se à fé católica. Entra no «Times» como secretário

de redacção.

1927 — Casa com Vivien

Dayrell-Browning, que lhe dará um filho e uma filha.

1929 — Publica The Man Within, o seu primeiro romance. Seguir-se-ão mais de

trinta.

1932 — Começa a fazer

crítica literária no «Spectator». Publica Combóio

de Istambul, o primeiro de uma longa série de romances «ligeiros» aos

quais, por não poder assiná-los com pseudónimo, ele chamou divertimentos.

1934 — Visita a África

pela primeira vez: Libéria e Serra Leoa.

1935 — Começa uma

coluna regular de cinema no «Spectator».

1936 — Publica Jornada sem Mapas, sobre a viagem de 1934

a Africa.

1937 — Com Evelyn Waugh

e Elizabeth Bowen, tenta lançar «Night

and Day», um equivalente britânico da famosa revista «New Yorker».

Mas um processo judicial movido pela actriz Shirley Temple e pela 20th Century

Fox obriga «Night And Day» a fechar.

1938 — Enviado ao

México para investigar as perseguições a padres, recolhe elementos para O Poder e a Glória, para muitos o seu

melhor livro. Entretanto, publica outro ao mesmo nível, Brighton Rock.

1939 — Escreve o seu primeiro

argumento para cinema. Publica O Agente

Secreto.

1940 — É nomeado editor

literário do «Spectator». Entra para o Ministério da Informação. Mais tarde é transferido

para o Foreign Office, onde o encarregarão de diversas tarefas, uma das quais

em Africa, para os serviços secretos.

1941 — Recebe o Prémio

Hawthornden. Outros prémios importantes (Legião de Honra e Prémio Shakespeare,

entre outros), bem como doutoramentos «honoris causa», seguir-se-ão ao longo dos

anos.

1944 — Torna-se

director literário das Edições Eyre e Spottis-wode.

1945 — Volta à crítica

literária, agora no «Evening Standard».

1948 — Com François

Mauriac, vai à Bélgica participar numa conferência católica. Parte depois para

a Checoslováquia e para Viena.

1950 — Publica romances

extraídos de dois argumentos cinematográficos seus, entre os quais O Terceiro Homem.

1951-1955 — Faz

inúmeras viagens — à Malásia, à Indochina, ao Quénia, ao Haiti, a Cuba, à

Polónia — enviado por publicações como a «Life», o «Paris-Match» e o «Sunday Times».

1953 — Publica Ensaios Católicos, que muitos

consideram o seu livro menos interessante. Escreve a sua primeira peça de teatro: The

Living Room.

1957 — Vai a Cuba, à

China e à Rússia.

1858 — Após uma nova

visita a Cuba, regressa a Londres para assumir a direcção das edições Bodley

Head, cargo que manterá dez anos. Publica O

Nosso Agente em Havana.

1959-1960 — Vai uma vez

mais a Cuba, e depois ao Congo Belga, à Rússia e ao Brasil.

1961— Publica Um Caso Arrumado.

1962-1971 — Vai à

Roménia, a Cuba, ao Taiti, a Goa, a Berlim, à RDA, a São Domingo, a Israel, à

Serra Leoa, a Istambul, ao Paraguai, à Argentina, à Checoslováquia, ao Chile. Entretanto,

publica A Sense of Reality (1963), Os Comediantes (1966), Empresta-nos o seu Marido? (1967), Collected Essays (1969) e Viagens com a Minha Tia (1969). Em

1966, vai viver para Antibes.

1971— Publica A Sort of Life (primeiro volume de autobiografia).

1973 — Publica O Cônsul Honorário.

1977 — Integra a

delegação panamiana que vai a Washington assinar o tratado sobre o Grande Canal.

1978 — Publica O Factor

Humano.

1982 - Publica J’Accuse, um panfleto em que denuncia a

corrupção das autoridades de Nice e as ligações delas ao crime organizado. Os problemas

daí resultantes acabarão por obrigá-lo a partir. Em 1990, o «maire» de Nice

fugirá para a América Latina, dando assim razão às acusações de Greene.

1983 — Arthur Lundkvist,

jurado do Prémio Nobel, garante que Greene só receberá essa distinção «por cima do meu cadáver».

1984 — Publica Getting to Know the General.

1987 — Vai a Santiago

do Chile participar num encontro internacional de intelectuais pela democracia.

1989 — Publica O Capitão e o Inimigo.

1990 — Muda-se de

França para a Suíça.

1991— Morre em Vevey,

nas margens do lago Genebra.

Luís Coelho

_wonderrland.blogspot.pt.jpg)

_21.jpg)

.JPG)

+e+Jim+Carrey(Sim+senhor)+em+O+Golpista+do+ano.jpg)